Oleh: Moris Mesasilai

Setiap bulan Desember, ingatan kolektif bangsa ini kembali tertuju pada peristiwa 26 Desember 2004, tragedi besar yang dikenal sebagai Tsunami Aceh. Namun, di balik dahsyatnya bencana tersebut, terdapat satu fakta penting yang sering luput dari perhatian publik nasional, yakni bagaimana masyarakat Simeulue mampu meminimalkan korban jiwa berkat kearifan lokal bernama Smong.

Bagi masyarakat Simeulue, tsunami bukanlah istilah asing. Mereka menyebutnya Smong, yakni gelombang besar yang datang setelah gempa kuat dan ditandai oleh surutnya air laut secara tiba-tiba. Istilah dan pemahaman ini bukan sekadar kosakata, melainkan pengetahuan hidup yang diwariskan lintas generasi.

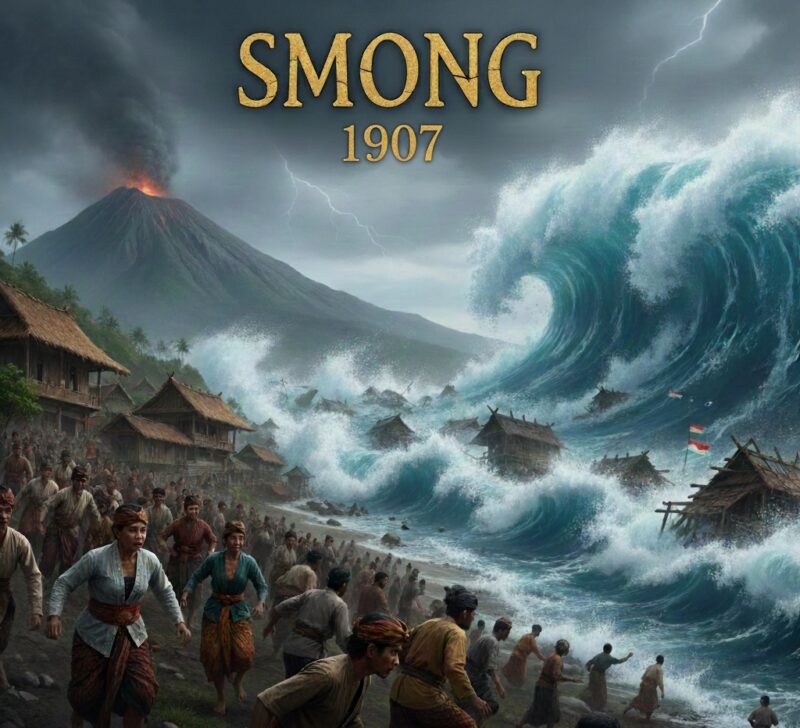

Sejarah mencatat, tragedi Smong paling dahsyat di Simeulue terjadi pada Jumat, 4 Januari 1907. Gempa berkekuatan sekitar 7,5–8,0 Ms memicu gelombang besar yang menewaskan sedikitnya 1.818 orang. Saat itu, banyak korban berjatuhan karena masyarakat berbondong-bondong ke pantai memungut ikan setelah air laut surut, tanpa menyadari bahwa itu adalah pertanda datangnya bencana.

Peristiwa tragis tersebut tidak berhenti sebagai duka semata. Ia menjelma menjadi memori kolektif yang diwariskan melalui seni tutur nafi-nafi—cerita pengantar tidur yang sarat pesan keselamatan. Inti pesannya sederhana namun tegas: jika gempa kuat terjadi dan air laut surut mendadak, jangan menuju pantai. Larilah ke tempat tinggi sambil berteriak, “Smong… Smong… Smong…”.

Nilai kearifan inilah yang terbukti menyelamatkan ribuan nyawa pada peristiwa tsunami 26 Desember 2004. Ketika wilayah lain di Aceh mengalami korban jiwa dalam jumlah sangat besar, Simeulue justru mencatat korban yang sangat minim. Padahal, sekitar 1.700 rumah di wilayah pesisir hancur diterjang tsunami dan hampir seluruh permukiman berada di dekat pantai.

Fakta ini menunjukkan bahwa pada saat itu telah terjadi evakuasi massal secara serentak dalam waktu kurang dari sepuluh menit di sepanjang garis pantai Simeulue yang mencapai sekitar 400 kilometer. Sebuah peristiwa sosial luar biasa yang, dalam perspektif ilmu sosial dan komunikasi, hanya mungkin terjadi karena adanya pemahaman bersama yang kuat dan mengakar.

Dengan kata lain, masyarakat Simeulue telah memiliki sistem peringatan dini berbasis tradisi jauh sebelum teknologi modern dikenal luas. Smong bukan sekadar cerita rakyat, melainkan bentuk kecerdasan sosiokultural yang berorientasi pada penyelamatan diri dan pengurangan risiko bencana.

Pengakuan terhadap kearifan lokal Smong tidak hanya datang dari dalam negeri. Organisasi internasional di bawah naungan PBB, UN-ISDR (International Strategy for Disaster Reduction), memberikan Sasakawa Award kepada masyarakat Simeulue pada tahun 2005. Penghargaan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal memiliki nilai strategis dalam mitigasi bencana.

Lebih lanjut, pada tahun 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Smong sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari Provinsi Aceh. Penetapan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif semata.

Menurut saya, ada beberapa langkah penting yang harus segera dilakukan. Pertama, kearifan lokal Smong harus dijaga dan dilestarikan sebagai aset budaya yang hidup, bukan sekadar arsip sejarah. Kedua, nilai-nilai Smong perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, agar generasi muda memahami mitigasi bencana dari akar budayanya sendiri. Ketiga, penggunaan istilah Smong layak diperluas dalam narasi resmi sebagai padanan kata tsunami. Keempat, kosakata Smong sudah selayaknya dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bentuk pengakuan linguistik.

Smong telah membuktikan satu hal penting: bahwa kearifan lokal bukanlah pengetahuan kuno yang usang, melainkan modal sosial yang relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman bencana di masa kini dan mendatang.

Sinabang, 24 Desember 2024

Moris Mesasilai

(Pemerhati seni dan budaya tradisional Simeulue).